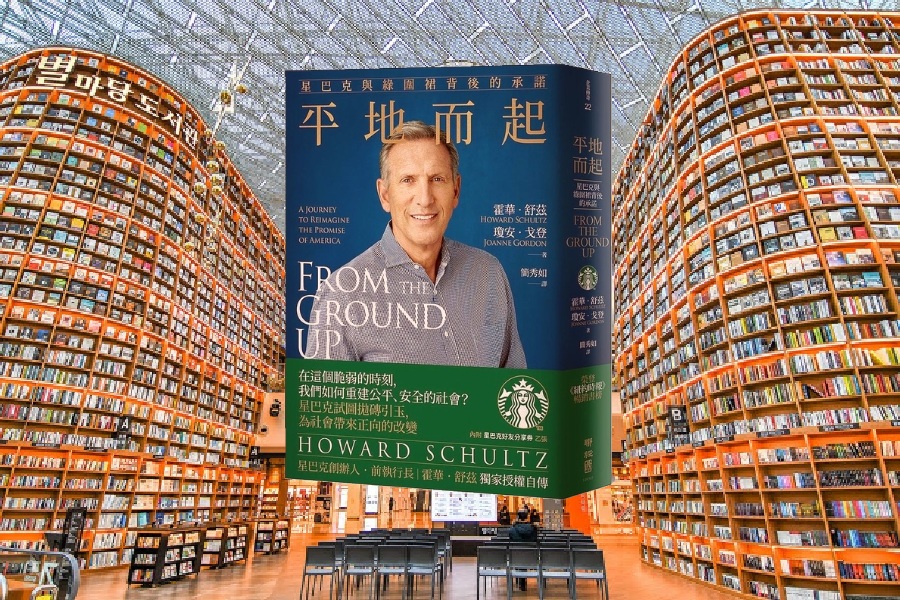

平地而起:星巴克與綠圍裙背後的承諾

📖 平地而起:星巴克與綠圍裙背後的承諾

當你走進一家星巴克,點上一杯咖啡,坐在角落靜靜地品味時,你是否曾經想過,這不只是一杯咖啡,它背後藏著一段關於夢想、領導與社會責任的故事?

▍ 這本書在說什麼?

星巴克在台灣不僅是咖啡品牌,更是咖啡界的潮流指標。讀完這本回憶錄後,我才算是「真正的」認識星巴克,我看到的不只是品牌的成功,更是背後的溫暖故事與社會責任。

這本書的作者是星巴克創辦人暨前執行長 霍華・舒茲(Howard Schultz),他以回憶錄的形式,講述自己如何將星巴克打造成一家具備社會意識的企業。

書中,作者從自己的成長背景談起,他出生於美國紐約布魯克林的公共住宅區,是家中第一個大學畢業生。從小家庭經濟拮据,童年的困苦與父親時常處於不穩定且高風險工作的經驗,深深影響後來創業的思維 —— 他希望創造一個企業,能真正照顧員工的福利與尊嚴,並且將「以人為本」的理念深化在企業文化中。

💡 我們要創新的不只是顧客體驗,還要創新夥伴體驗。

整本書花了不少篇幅談作者如何帶領公司走出財務低潮、如何在企業文化上打下一連串重要根基,並不避諱提及自己在管理與公眾形象上的失誤與反省。

但更大篇幅,是在談論作者的「社會理想」,一家大型企業究竟能否(也應否)為更廣大社群與弱勢族群投入更多資源?究竟能否扮演推動社會改革的角色?

對我而言,這本書最讓我有感的部分,正是它深入探討企業該如何承擔社會責任、如何善待員工,以及如何打造一個讓人們感受到溫暖與歸屬感的「第三生活空間」。不得不說,星巴克在這些方面真的是做到了極致。

▍星巴克的誕生:從義大利啟發的咖啡夢

或許多數人都不知道,星巴克最初並不販售咖啡飲品,而是專注於咖啡豆和相關設備的零售,而作者當時就是在這家專門做烘焙咖啡豆(當時名為星巴克)的公司工作。

在 30 歲那年到義大利米蘭參加貿易展時,偶然發現當地的濃縮咖啡館文化不僅僅是賣咖啡,而是一個讓人們聚集、交流的場所,並被當地那種「人情味」的文化深深吸引。

回到美國後,作者嘗試將這種文化引入星巴克,卻遭到原始創辦人的反對。最終,他決定離開星巴克,創立自己的咖啡品牌 Il Giornale(義大利文,意為「報紙」或「每日」)。

1987 年,作者成功收購星巴克,並把整間公司重新命名為「星巴克股份有限公司」。而當年在義大利的所見所聞,也成為他日後設計「星巴克體驗」的核心雛形。

所以我們現在所熟悉的星巴克風格,正是源自於作者的刻意營造 —— 在家與辦公室之外,創造一個舒適、無壓力的環境,讓人們可以在這裡談天、閱讀,或只是放空發呆。

這種概念被稱為「第三生活空間」,與當時美式速食與快餐文化截然不同,更強調隨興、舒適,以及人與人之間的情感連結。

也正是因為這種「人與咖啡」之間的文化,以及「咖啡師與顧客」之間的氛圍,讓星巴克在激烈競爭的連鎖咖啡市場中脱穎而出。它不是單純販售咖啡,而是在「販售一種生活方式」。

💡 咖啡能讓人們聚集在一起,無論是在交談或獨處時飲用,它都能助長對話或強烈的內省。

▍星巴克的經營哲學:以人為本

星巴克在創立初起就具有相當的社會責任和社會意識,這與作者的父親有很大的關係。

作者的父親是藍領階級的勞工,在一次工廠工作時受傷,卻無法獲得基本的醫療保障,當時的工作體制讓他的父親感到失望,因為公司一點都不在乎他,最終在失業中度過餘生。

這段經歷讓作者堅信,企業有責任為員工提供更好的福利。因此,將星巴克打造成一家以人為本的企業。並認為:「企業不能只專注於股東利益,還應該關心所有利害關係人,包括員工、顧客和社會」。

為了照顧員工,星巴克成為業界首批提供兼職員工醫療保險的公司,甚至還推出「咖啡豆股」計畫,讓所有員工都能擁有公司的部分股權。

作者認為,和員工共享成功的果實是企業的核心理念,也正因這一舉動不僅提高了員工的忠誠度,也讓星巴克的品牌價值更加穩固。

💡 當處於艱難時期,我們必須回歸事業的根本,從根本做起。

星巴克的經營哲學,讓我們反思,在職場上,真正的成功不僅來自於業績數字,更多的是來自於如何影響人心,如何建立一個讓員工願意為之奮鬥的文化。

這理念就如同先前讀 賽門.西奈克(Simon Sinek)的《先問,為什麼?》中提到西南航空和大陸航空的故事。真正的領導不是操弄而是感召,當企業以信任和尊重對待員工,讓員工感到被重視,就能建立起強烈的認同感和熱情。

▍星巴克的社會責任:商業與公益的結合

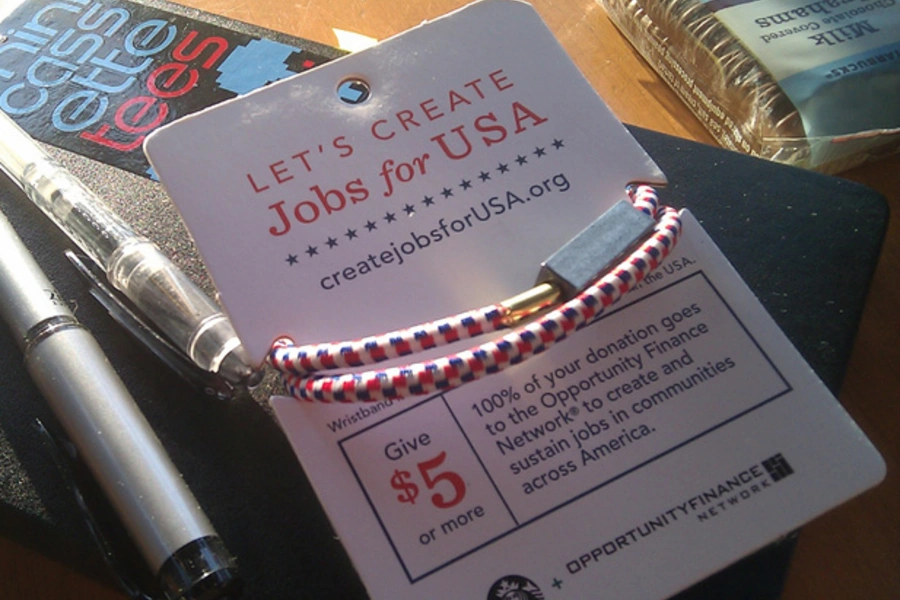

關於星巴克背後的種種社會責任與事蹟,都是我從這本書中才知道,像是在 2011 年時,美國經歷經濟危機,許多小型企業因為資金短缺而倒閉。

星巴克主動發起「為美國創造就業機會」(Create Jobs for USA)計畫,致力舉辦就業博覽會,募集資金提供給小型企業,幫助他們渡過難關。

在用人上,星巴克更是關心退伍軍人,聘僱退休軍人和他們的伴侶,這些計畫的目的是幫助退伍軍人順利過渡到平民生活,並提供他們穩定的就業機會。科普一下,星巴克自 2013 年以來,已經聘用了超過 40,000 名退伍軍人和軍眷,並承諾在 2025 年前再聘用 25,000 名。

此外,星巴克也推出「大學圓夢計畫」,與亞利桑那州立大學(ASU)合作,讓星巴克員工能夠透過線上教學取得大學學位,而且不分全職或兼職,鼓勵所有夥伴繼續學習。

我們都知道,在美國就讀大學,沒有獎學金補助的話,學費加生活費開銷是相當的驚人。很多人因此被學貸壓迫,半途輟學或工作後無法重新回到校園。

作者將這件事當作企業能「翻轉命運」的關鍵介入點。剛開始,星巴克會全額補助大三與大四的學費;後來擴大補助大一與大二,只要是符合申請條件,皆能拿到高額獎助學金。

作者相信,培養員工的知識與技能,讓員工擁有更好的職場選擇,最終也能回饋到星巴克的競爭力。因此,很多員工因為這項計畫而獲得持續進修的機會,而這項計畫至今已幫助上萬名星巴克員工獲得學位。

💡 成功不是靠個人意志,而是仰賴合作與社群。

星巴克的這些事蹟,雖然都是發生在美國,但也凸顯了一位經營者對企業與社會回饋的思維,真正永續經營的企業,不只是營利工具,更多的是改變社會的力量。

就如同作者在書中強調的價值:「做對的事,不一定是能立即顯現利潤的事,但長遠來看,會帶來更大的收益與名譽」。對星巴克而言,企業社會責任並不僅是慈善或公關手段,而是一種能夠回饋員工,也同時壯大企業本身的「投資」。

▍後記:從根本做起,世界屬於不怕弄髒手的少數人

個人很喜歡從名人傳記或成功企業家的故事中,探索那些 CEO 們的處事哲學與創業歷程。像是之前讀過的《貝佐斯傳》與《鋼鐵人馬斯克》,這些書都讓我更深入了解 CEO 們如何在數度瀕臨破產的危機下,仍能運籌帷幄,帶領企業逆境求生。

而每位成功 CEO 背後,或多或少都藏著一段不為人知的故事。以星巴克為例,作者的童年充滿貧困與無力感,他曾親身體會尊嚴被剝奪的痛苦。也正是因為這樣的經歷,才促使他打造出以人為本的企業文化,這也成為他一生行事的動力。

💡 誠實的溝通,即使帶來刺痛,卻是有效解決問題的關鍵。

如果你現在問我,在工作職涯上的選擇,最看重的是哪件事情?我會說,除了是工作本身的願景外,我更看重的是公司的文化還有理念,就如同星巴克的經營哲學「以人為本」。

以人為本的企業文化,在現實中或許不容易,但這是一種善的循環,在生活過得去的條件下,盡可能在這樣的企業發揚理念與實現理想,回顧星巴克的種種,與目前待的企業創辦人理念不謀而合,唯科技業對比服務業,我認為還要更多的自律與紀律。

這就像我之前看《從A到A+》提到的:卓越企業會設法網羅能夠充分自律、不須費心管理的人才,因此才能夠把更多心力花在管理制度,而非管理員工上。

最後,用一句話來為這本書做總結:世界是屬於那些不怕弄髒手的人,唯有透過行動突破既有框架,才能帶來改變。

#閱讀筆記 #B112