執行力的修練:與成功有約的四個實踐原則

📖 執行力的修練:與成功有約的四個實踐原則

距離歲末只剩兩個月的時間,回想年初那些信心滿滿訂的目標,此刻的你,哪些已經實現?哪些依舊還停留在計畫的幻想裡?

很多時候,我們明明知道該改變,卻總被現實拖著走。上班的忙碌、回不完的訊息、生活的瑣事,一次次成為推遲的理由,讓真正重要的事一拖再拖。

如果此刻回頭看,發現自己仍在生活的旋風中迷失方向,或許,是時候找一個安靜的早晨,泡杯咖啡,藉由這本書,重新整理思緒。

▍這本書在說什麼?

這本書是富蘭克林柯維顧問公司在全球各產業長期實作後,淬鍊出的一套讓策略落地的流程與文化。

剛看到書名時,我還以為它會像 Ray Dalio 的《原則》(Principles)既厚實又有點難啃;但實際閱讀後才發現,它其實是一本關於「行為改變(Behavior Change)」的實戰手冊。

書中透過大量真實案例,教你如何在旋風般的日常工作中,依然持續推動那些極重要目標(Wildly Important Goals, WIGs),簡單來說,就是打一場「若不達成,其他成果都變得不重要」的關鍵戰役。

💡 要在旋風肆虐之中改變人們的行為,是相當困難的事。 Changing people’s behavior amid the whirlwind of daily work is never easy.

書中的核心洞見直接點出:策略失敗,70% 的問題在執行,而非點子不夠聰明。

這句話讓我想起大家常說的:「機會是留給準備好的人。」但更精確地說,機會並非給準備好的人,而是給那些「有時間」、「有勇氣」的人 XD

因為真正的敵人不是能力不足,而是組織日常必須維持運作的「旋風(Whirlwind)」,它會耗盡我們的時間與注意力,讓「重要但不緊急」的事情被我們一拖再拖。

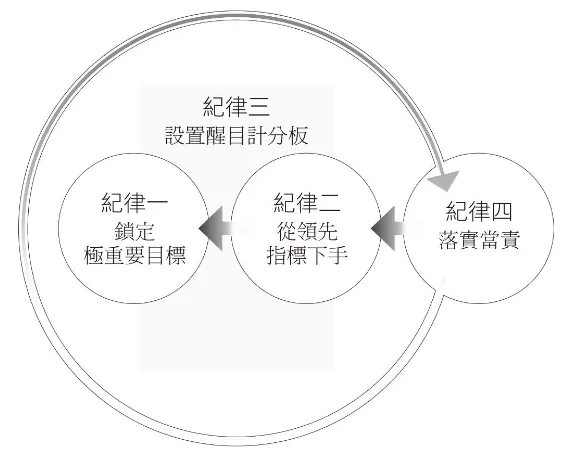

回到本書的核心概念,主要圍繞著四個執行的關鍵紀律(The 4 Disciplines of Execution, 4DX):

-

聚焦於極重要目標(Focus on the Wildly Important Goals)

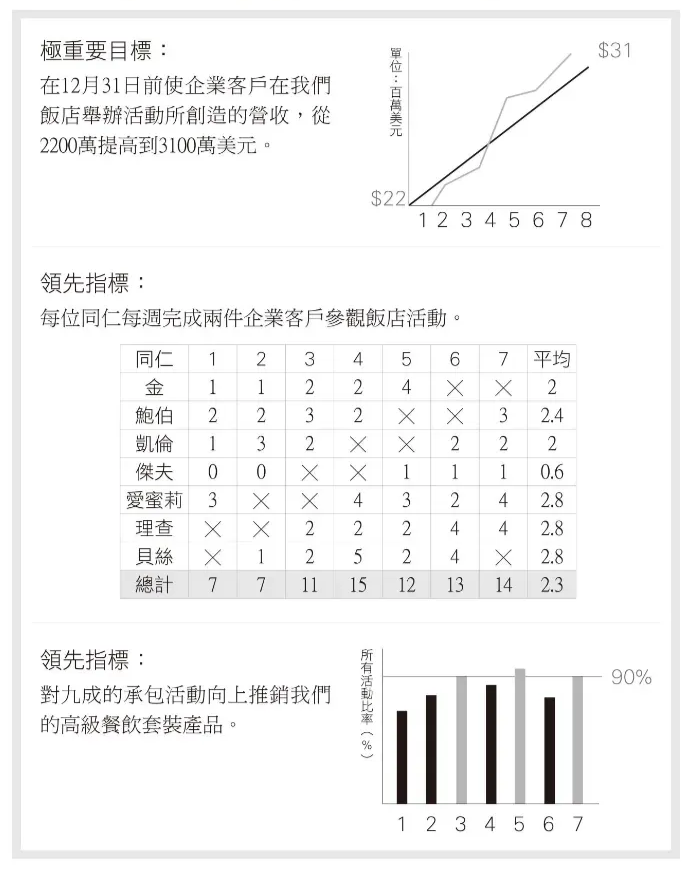

用明確的句式「在何時之前,從 X 到 Y」定義終點線。任何團隊同時聚焦的 WIGs 不超過兩個。

-

施力於領先指標(Act on the Lead Measures)

別只盯著結果(落後指標),而要把注意力放在可預測、可影響的行為(領先指標)。

-

設置醒目的計分板(Keep a Compelling Scoreboard)

讓全員一眼看出此刻是贏還是輸,並由團隊親手維護與更新。

-

建立當責節奏(Create a Cadence of Accountability)

透過每週短會(Weekly WIG Meeting),檢視計分板、回顧承諾、制定新承諾,讓紀律漸漸轉化為團隊文化。

最後,書中提醒我們:擁抱一個概念,和真正運用它,是兩回事。沒有執行的策略,只會是一場幻覺。

閱讀這本書時,我幾乎做滿了筆記,算是今年讀過最實用的書之一,除可以套用在團隊外,也適合應用在個人身上。

下面我會引用書中案例,實際展示「執行力四紀律(4DX)」如何在不同情境中發揮效果,與大家分享,也作為日後回顧的心得筆記。

▍從減肥俱樂部到全球品牌:Weight Watchers 的四紀律啟示

Weight Watchers 的故事,是從一位在紐約皇后區的 Jean Nidetch 說起。

她長期深受肥胖困擾(體重接近 100 公斤),每次減肥都很難持之以恆,每每嘗試,都無法達成目標。

在多次失敗後,她決定換個方式進行。於是邀請幾位同樣在減肥的朋友,每週固定聚會,彼此監督與鼓勵。

她們設定明確的落後指標(在某日期前,體重從 X 降至 Y),追蹤可控的領先指標(每日卡路里攝取量與運動消耗量),並以醒目的方式記錄進度,在每週的聚會中互相檢討與慶祝成果。

兩年後,這個小團體的成員都成功瘦下來。她們也開始將這套方法推廣分享,因此誕生了「體重守護者(Weight Watchers)」。

這家公司後來壯大成一個國際性俱樂部組織,銷售的產品包括減肥飲料、代糖、食譜及雜誌等。

💡 沒有參與,就不會有高度承諾及投入。 Without involvement, there is no commitment.

Jean Nidetch 曾在受訪時說:「我的私人小俱樂部,已經變成了一個企業。」這項減重課程幫助許多人成功減重,被公認為世上最成功的減重課程。

「體重守護者」的成功,正好體現了執行的四個紀律(4DX)的核心原則:

-

紀律一:聚焦於一個極重要目標(WIG)

成功的關鍵不是模糊的願景(如「變健康」、「變瘦」),而是具體的終點線:「在某日期前,體重從 X 到 Y」。唯有聚焦,才能帶來行為上的巨大轉變。

-

紀律二:專注可影響且可預測的領先指標

飲食控制與運動本身並不新奇,但它們被量化成每週可追蹤的行為與結果:卡路里赤字達到多少?運動目標完成幾次?

-

紀律三:設置醒目的計分板(Scoreboard)

同時呈現「體重變化(落後指標)」與「週行為達成度(領先指標)」,並確保五秒內就能看出自己是贏還是輸。

-

紀律四:落實當責(Accountability Rhythm)

每週聚會僅聚焦三件事:回報承諾 → 檢討成果 → 訂下新目標。透過這樣的節奏,讓改變成為一種持續的文化。

💡 若不評量得分,那就只是在練習罷了。 If you don’t measure the score, you’re just practicing.

我自己這幾年也持續追蹤減糖與運動的紀錄。讀到這段故事時,才驚覺自己過去的紀錄方式就像日記,缺乏明確的 Dashboard 將數據視覺化,因此常會懷疑「到底有在進步嗎?」XD

回頭看,為什麼多數人減重總是雷聲大雨點小,最後又回到原點?

若結合 4DX 的思維,可以歸納出幾個值得反思的重點:

- 反直覺的重點:我們往往盯著「結果」(體重表),但 4DX 要求我們盯著「行為」(飲食與運動)。

- 追蹤不易:行為不像體重那樣「一秤就有」,因此必須建立低成本的追蹤機制(例如手機快速記錄、紙本核對表等)。

- 看似簡單卻最關鍵:每天 30 分鐘的快走聽起來平凡無奇,但平凡 × 持續 × 可見,才是真正的槓桿。

▍ 萬豪的 700 間飯店:把紀律變成文化

萬豪酒店一直是我出差時的首選,他們的服務品質一向無可挑剔。

不過,更令我驚訝的是 萬豪國際集團(Marriott International)早在多年前就導入了 4DX 方法,並且創造了令人驚嘆的成果。

萬豪在全球各地擁有超過 3,700 家飯店與旅館物業,其中以公司形式經營的飯店約有 12.9 萬名員工。

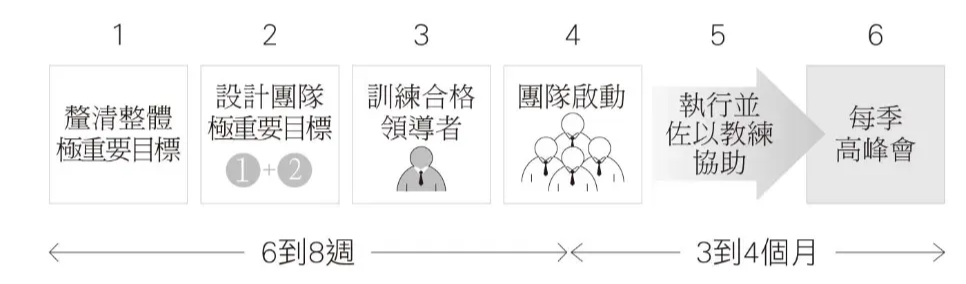

當年,集團美洲區總裁 Dave Grissen(葛里森) 率先在八家飯店試行「執行力四紀律(4 Disciplines of Execution, 4DX)」。

結果令人振奮——這些飯店在一年內創下三十年來最高的顧客滿意度,並達成歷史最佳的營收與獲利紀錄。

這項成功促使葛里森與團隊擴大推行,兩年內便在 北美與南美超過七百間飯店 落實 4DX,成為全球最大規模的實行案例之一。

💡 照顧好你的員工,他們就會照顧好你的顧客。 Take care of your employees, and they will take care of your customers.

讀到這個案例時,腦中跳出的第一個想法是:飯店業這種以人為本、強調走動式管理的產業,與一般辦公室文化完全不同,4DX 真的適用嗎?

看完後,我得到的兩個啟示,也非常讚賞這些領導者有這樣的勇氣與遠見:

-

組織轉型:從認同開始

萬豪酒店在推行過程中,葛里森強調:「要設計符合企業文化的推行方式,而非強制導入。」

萬豪選擇讓先導飯店的總經理親身分享成果,取代由高層下令推行的方式。

這種自下而上的認同機制,讓其他飯店領導者深受感染,許多人在會議中表示:「我們絕不會再回到以前的執行方式。」

葛里森指出,若員工只是「被要求執行」,投入度將大幅下降;唯有當團隊真正相信並選擇參與,執行力才會真正落地。

💡 你可以命令人遵守,但無法命令人投入。 You can order compliance, but you cannot order commitment.

-

當責文化的核心:極重要目標會議

在葛里森看來,整個 4DX 計畫中最具轉變力的部分,是 每週的「極重要目標會議(WIG Meeting)」。

在這些會議中,領導者與前線人員共同檢視計分板、回顧上週承諾,並設定下週行動。

這樣的設計不僅提升透明度,也打破了層級間的距離,讓前線的洞察與挑戰能直接傳達至決策層。

💡 每週的極重要目標會議,消除了領導者與執行者之間的距離。 The weekly WIG meeting eliminates the distance between leaders and doers.

短短兩年間,萬豪集團共培訓了 4,000 位領導者、超過 10,000 名員工 學習執行力流程,並累積完成超過 100 萬次具體承諾。

這些具體行動不僅讓企業文化更為凝聚,也讓每位員工都能清楚看到自己對組織成功的貢獻。

他們的用實際經驗證明,執執行力不只是制度,更是一種文化的重塑。

而這給我最大的啟發是:當一個組織從「被要求執行」轉變為「自願投入」,領導力與團隊能量將倍增,這正是 4DX 真正的力量所在。

▍魔球的槓桿:奧克蘭運動家隊

《魔球》(Moneyball)是一部改編自真實故事的電影,由布萊德・彼特(Brad Pitt)主演,成為商業與體育界的經典教材之一。

故事講述一支資源貧乏的球隊,如何在財力懸殊的競爭中突圍,他們靠的不是明星,而是槓桿。

1990 年代的奧克蘭運動家隊(Oakland Athletics)是美國職棒大聯盟中的弱旅之一。

球隊不僅球場老舊、觀眾稀少,更因預算有限,無法與紐約洋基等財力雄厚的球隊競爭。

洋基隊的預算是奧克蘭的五倍,意味著明星球員永遠無法長留這支貧窮的球隊。

然而,總經理 桑迪・艾爾德森(Sandy Alderson) 並沒有放棄。他清楚球迷最終想看到的不是高價球星,而是「勝利」。

他開始思考:「在棒球場上,致勝的真正關鍵是什麼?」

當多數人相信只要擁有明星打者與強力投手就能贏球時,艾爾德森卻懷疑這個假設。

他與助理總經理 比利・比恩(Billy Beane) 集結統計學家與電腦分析專家,共同尋找「勝利的真實槓桿點」。

他們發現,那些能揮出全壘打的「英雄型」打者,並非最具生產力的球員。真正帶來穩定勝利的,是那些能穩定上壘的球員。

💡 勝利不在於明星,而在於能持續上壘的人。 Victory doesn’t belong to the stars, but to those who consistently get on base.

上壘率(On-base Percentage, OBP) 才是最能預測勝率、且能以較低成本持續影響結果的關鍵行為指標。

於是他們反其道而行,收購那些 OBP 高、卻不被傳統價值觀重視的球員,把有限資源投注在真正能撬動成果的地方。

這樣的策略一開始被外界嘲笑,媒體甚至戲稱奧克蘭運動家是「廢鐵軍團」。但不久之後,奇蹟出現了:

- 球隊連年勝出,拿下分區冠軍;

- 戰績高居聯盟前五;

- 薪資支出卻僅排名倒數第七。

他們用「數據驅動的領先指標(Lead Measures)」打敗了用金錢堆砌的球隊。

💡 沒有領先指標,就沒有槓桿;沒有槓桿,就沒有成果。 Without lead measures, there is no leverage; without leverage, there is no result.

這段從棒球到管理的故事,讓我學到一個重要的核心概念:要掌握那些可預測、可影響的領先指標。

就像「得分」是落後指標(Lag Measure),而「上壘率」是領先指標(Lead Measure)。

套用在企業管理中,「落後指標」如營收、利潤、顧客滿意度等,都是結果;而「領先指標」則是能預測結果、並可由團隊主動影響的行為。

團隊唯有聚焦在領先指標並持續追蹤,才能讓團隊找到真正能驅動成果的槓桿。

▍後記:寫給正在與旋風對抗的我們

這不是一本理論派的教科書,而是一本深入淺出的實戰指南。

書中每個觀念都有真實案例與可操作的工具,閱讀過程中不斷能看到「立刻可試」的做法與「避免踩坑」的提醒,內容可說是乾貨滿滿。

對我來說,這本書就像是一面鏡子,讓我看見自己在執行力上的盲點。過去常常同時追逐太多目標,結果每個都做得不夠好,被日常的「旋風」淹沒。

讀完後,我對「領先指標(Lead Measure)」與「由下往上(Bottom-up)」這兩個概念特別有共鳴。

它與我熟悉的 OKR 有著微妙的呼應,兩者都強調「由下往上的參與與承諾」,最終目的是希望「由下往上」引發改變,而非傳統「上對下」的交辦。

若說 OKR 定義了「想完成什麼」,那麼 4DX 就是賦予它實現的執行肌肉,幫助我們把願景拆解成具體行動,專注於每週的領先指標,持續推進極重要目標。

藉由這本書的一些應用,也試著把平常的運動習慣,轉換為可追蹤的 4DX 流程,藉由實際執行去體會這套方法的精神。

最後,用一句我很喜歡的話作為結尾,如果我們只是「做你一直以來都在做的事,卻期待能產生不同的結果」,那不是執行力,而是慣性。

#閱讀筆記 #B133