知識複利:將內容變現,打造專家型個人品牌的策略

📖 知識複利:將內容變現,打造專家型個人品牌的策略

當知識能像利息一樣每天滾動,你是否想過:為什麼有些創作者一年就被看見,而有些人十年仍原地踏步?

如果關鍵不只是創造聲量,而是更深的「知識複利」,把輸出變成可重複的解題流程,讓知識變現,你會怎麼改寫自己的下一年?

▍這本書在說什麼?

這本書是由「職涯實驗室」創辦人 何則文 與知識變現實戰者 高永祺 共同撰寫。

兩位作者在歷時兩年多的淬鍊中,透過不斷諮詢、修正與優化,並邀請超過 10 位以上的重量級實戰者點評,建立一套可以「把知識變成力量、把力量轉為產品與服務」的完整方法論。

這本書聚焦兩條主線:

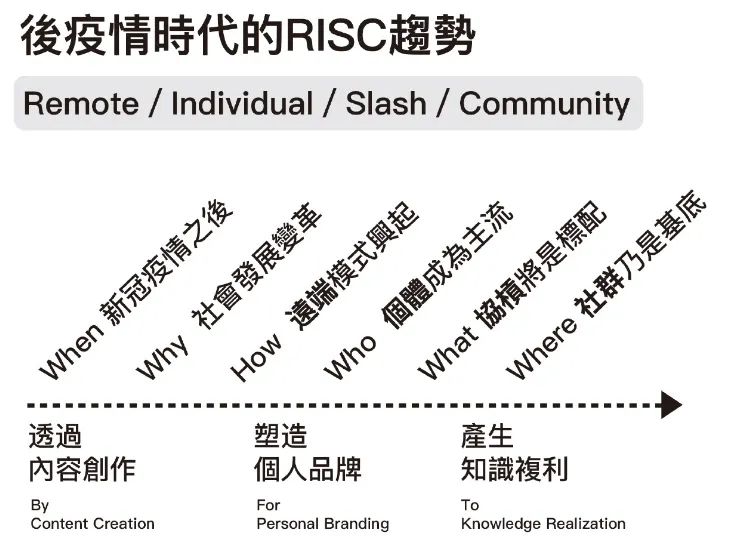

- 個體崛起的時代脈絡:後疫情時代遠端協作、跨地域工作常態化,管理自我將成為最重要的能力。

- 知識複利的兩階段:先是品質型知識複利(提升輸入的深度、廣度與速度,累積專業),再進入價值型知識複利(建立知識產品組合,如課程、顧問、內容,讓報酬對得起才華)。

書中除了帶我們認識「知識複利」,更重要的是提供數個能把「知識變力量」的框架與工具,簡要舉幾個比較常聽到的方法:

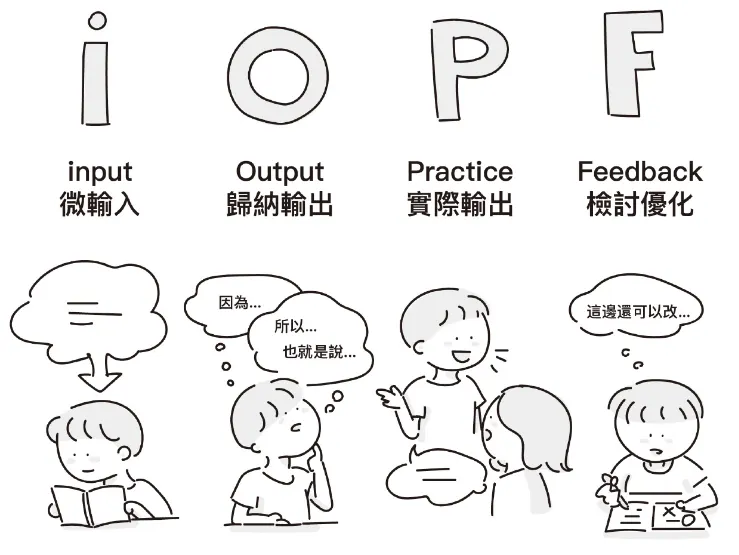

- iOPF:input 微輸入 → Output 歸納輸出 → Practice 應用輸出 → Feedback 檢討優化(再回到 I 的針對性輸入)。

- ROA/OEC:以讀者 Reader、目的 Objective、行動呼籲 Action 定位文章;再用 Opinion 主張、Evidence 論證、Conclusion 結論打好內在結構。

💡 知識不是資訊的堆疊,而是經過輸出與應用才會沉澱成可反覆利用的資產。

斜槓的關鍵在於把「腦中的資產」變成「對他人有用的價值」。以下,我把本書吸收後的心得,整理成三個主軸:未來工作趨勢的「斜槓」、學習本質的「知識複利」、以及讓想法落地的「iOPF 行動力」。

▍未來工作的趨勢:斜槓

最早認識「斜槓」這個詞,是在 2022 年讀《斜槓青年》時,當年算是第一次有系統地理解並學習「斜槓多元人生」。

書中提到一句很深刻的話:

「當你的才華還撐不起你的野心的時候,就應該靜下心來學習;當你的能力還駕馭不了你的目標時,就應該沉住氣來歷練。夢想,不是浮躁,而是沉澱和累積。」

之後閱讀這本《知識複利》時,書中對「斜槓」提出了更精確的定義:「斜槓的關鍵,不在於兼差,而在於知識與技能的變現。」

作者告訴我們應該思考如何將「專業、流量、社群關係」轉化為真正使用者願意交換的價值。

這種價值不一定是金錢,也可能是信任、影響力、合作機會,但它必須是可持續且可複製的。

💡 在人人都有機會做出點成果的時代,唯有真正具備價值、能負責的人,才能走得長遠。 In an era where everyone has the chance to create something, only those with real value and responsibility can go the distance.

書中訪問了 女人迷/吾思傳媒 創辦人 張瑋軒。她認為,真正能走遠、走穩的斜槓,是將工作與生活「全融」,在一個核心信念與方法論之下,同時活出多重角色的價值與一致感。

我自己上過她的幾堂線上課程,也讀過不少女人迷關於職場的文章,對她的觀點與邏輯分析很是欣賞。其中最讓我印象深刻的一句話是:「所有的實現,都是自我的實現。」

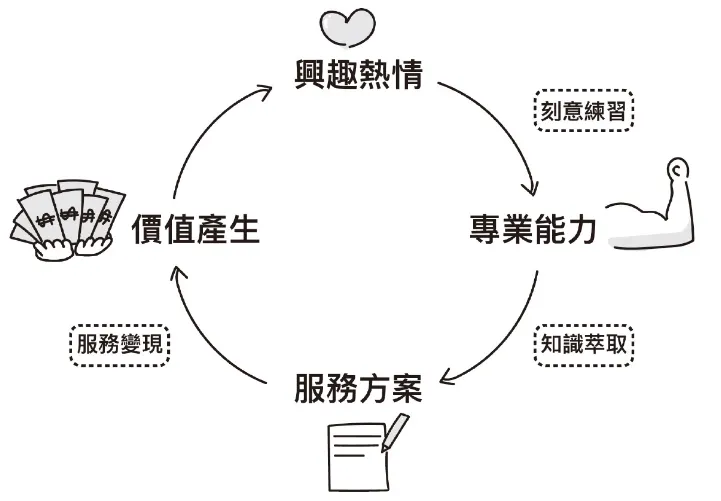

而斜槓要如何做到變現,這過程的底層路徑,書中提出一套「把興趣轉化為價值」的四步驟方法:

- Passion(熱情):從熱情和好奇心出發,但要做好長期投入的心理準備,即使當它不再有趣時。

- Expertise(專業):透過刻意練習,將興趣發展成可被驗證的專業能力,重點在於能被檢核、能解決問題、能教人。

- Offer(提供):將專業能力打包成針對特定受眾的解決方案,如課程、顧問服務、工具等,關鍵是要對準痛點、可被採購且容易理解。

- Delivery(交付):設計能確實交付價值的機制,包括服務流程、內容節奏、互動方式等,直到使用者的問題真正被解決。

這套方法的價值在於它避免我們陷入模糊的「要不要創業」「要不要換跑道」的二分法,而是鼓勵把人生當作產品路線圖:先打造「最小可行的專業」、推出「最小可行的方案」,再逐步擴展功能與場景。

最後,作者也點出多數知識型個人品牌的兩大盲點:

- 太著急:還沒釐清商業模式、還沒建立信任,就急著推產品,這往往會造成自傷。

- 太貪心:什麼都想做,反而讓定位模糊。

💡 扛住寂寞,才能守住繁華。 Endure loneliness, and you can preserve prosperity.

▍學習的真正價值:知識複利

說到「知識複利」書中正好有訪問到《閱讀前哨站》的站長 瓦基。他回憶在台積電擔任主管時,為了解決管理與跨部門溝通問題而大量閱讀,但很快發現了典型的閱讀痛點:看過就忘,要用時卻想不起來。

為了解決這個問題,他開始公開撰寫閱讀筆記、建立網站、並製作 Podcast,讓每一次輸入的同時,都伴隨一次輸出。

這個簡單的選擇,讓知識從「短期記憶」轉化為「長期可調度資產」:可搜尋、可引用、可教、可複製。

多年後,瓦基毅然決定離開台積電的高薪職位,選擇一人公司與內容事業。他不是賭流量紅利,而是賭「知識的複利」:每次輸出都在幫下一次輸出變得更容易、更精準、更有價值。

💡 頭銜並不重要,重要的是能帶給別人什麼幫助。— 瓦基 Titles don’t matter; what truly matters is how much help you can bring to others.

瓦基的經歷正好呼應本書的核心理念:若「學習」只停留在吸收,那只是資訊;唯有輸出與應用,資訊才能轉化為知識,並在持續復用中累積成為力量。

我個人也深受瓦基分享啟發,才開始意識到「輸入」必須轉化為「輸出」的重要性。非常認同這套理念:學習的關鍵在輸出;輸出讓知識固化,固化讓價值複利。

書中提出一套系統化的工具:iOPF 學習思考法,正是為了解決跨領域學習常見的問題「過度輸入卻缺乏輸出」,只需一張 A4 白紙摺成四摺,就能馬上開始。

- input(微輸入):先限制學習量,只找少量關鍵資料入門(2–3 篇文章、15 分鐘掃讀一本書重點、問專家三個要點)。

- Output(歸納輸出):把零散資訊整理為自己的「How/Why」版本,以可操作為優先。

- Pratice(應用輸出):找一個具體案例做小實驗(自己的案、朋友的案、歷史案例重演),把方法落地。

- Feedback(檢討優化):從實作中找出「什麼有效/什麼無效」,回到 I 做針對性輸入,精準補洞。

這個循環的邏輯很像肌肉訓練:不要一次舉太重、確保姿勢正確、完成後立即記錄並調整。

最後,學習的價值不在於你看了幾本書,而在於你沉澱出多少可重複的解題流程,並讓這些流程在時間中持續複利。

▍想法落地成行動:知識飛輪

《從 A 到 A+》這本書提到,好的管理是一個完善的流程,就像一個不斷往前推動的「飛輪」(Flywheel),他會加速企業從優秀到卓越的轉型之旅。

同樣地,這個概念與本書所提到的「知識飛輪」也有異曲同工之妙。

書中訪談了 歐陽立中 一位被稱為「行動派作家」的人物。他不僅是暢銷書作者,也是深受學生喜愛的教師、廣受邀請的講師,以及活躍的社群內容創作者。

與其說他依靠「靈感」創作,不如說他真正依靠「行動」來累積影響力。

他的厲害之處在於,任何一個靈感都不會停留在腦海,而是會立刻被加工為一篇文章、一則金句、一次課堂練習。這些看似微小的輸出,隨著時間不斷累積,成為讀者的信任與市場的迴響。

這就是「知識飛輪」的威力:一個想法 → 化為輸出 → 被使用與回饋 → 再修正與優化 → 產出更好的內容。

隨著這個循環愈滾愈快,創作者的影響力也就愈加擴大。

當然,光有靈感,還不足以推動飛輪。你需要一套能將抽象化為行動的結構,而這正是書中提出的 ROA / OEC 方法論 的價值。

-

ROA:讓輸出有方向

- Reader(讀者/對象):誰需要這個?

- Objective(目的):我要幫他達到什麼效果?

- Action(行動呼籲):看完後,他能做什麼?

像是歐陽立中寫文章時,會先定位「這篇要幫學生解決什麼痛點」,這就是 ROA 思維的實踐。

-

OEC:讓內容有說服力

- Opinion(主張):我相信什麼?

- Evidence(證據):我為什麼這樣說?案例、數據、故事。

- Conclusion(結論):你該怎麼做?

歐陽立中在一篇文章裡,通常會先清楚提出主張(Opinion),引用生活案例(Evidence),再拉出具體結論(Conclusion),最後才落實行動。

💡 沒有應用的知識都是空談,唯有化為實際產出的知識才有價值。 Knowledge without application is empty talk; only when it turns into output does it gain true value.

應用書中的方法試一下,假設今天你腦中浮現一個想法:「學習不是多記憶,而是要多輸出。」

如果不做任何處理,這個靈感很快就消散。但如果用 ROA / OEC,它會長這樣:

-

ROA

- Reader:(誰需要這個?)經常囤書卻學不會的上班族

- Objective:(我要幫他達到什麼效果?)讓他明白輸出才是學習的核心

- Action:(看完後,他能做什麼?)引導他寫一篇 300 字心得,分享給朋友

-

OEC

- Opinion:(我相信什麼?)學習的本質在於輸出

- Evidence:(我為什麼這樣說?)歐陽立中透過固定輸出,把靈感固化為作品

- Conclusion:(你該怎麼做?)選一本你最熟悉的書,寫下 3 條你會實際去做的行動,並馬上執行其中一條

當我們這樣輸出,讀者不只理解「為什麼」,還能立刻「拿去做」,這就是 知識飛輪 的啟動過程。

歐陽立中想告訴我們,靈感要透過固定輸出,才能成長為影響力。

想法並不稀缺,真正稀缺的是:你是否有勇氣,讓它落地成一次輸出;是否有紀律,讓它進入飛輪的循環。

▍後記:把時間花在會複利的事上

這幾年,我對「複利」這個概念有了更深刻的理解。它不只是財富累積的方式,更是知識與技能長期累積所帶來的效應。

老實說,讀完這本紮實的書,裡頭充滿名人的分享與自己滿滿的心得筆記,若要真正記住並運用書中提供的方法,最快的方式就是:立刻動手去做。

如果你也曾在學與做之間徘徊,不妨就選一個你正在面對的真問題,拿一張 A4 紙畫出 iOPF 四格,做一次小實驗;然後寫一篇 ROA+OEC 的短文公開分享,並且接住第一個回饋。

書中的這些名人都有一個共同點,就是他們不只是把閱讀當作興趣,同時,還親身實踐如何做到知識變現。

而我自己,目前充其量也只是把知識逐漸內化,應用在職場上,提升自我價值。但在這個沒有標準答案的時代,最有價值的答案,往往還是你用行動親自證明給自己的那一個。

最後,我想用一句在書中最常提醒自己的話來收尾:「能為我們所用的,才是知識。」

#閱讀筆記 #B131