大器可以晚成:當世界沉迷年少得志,耐心是你成功的本事

📖 大器可以晚成:當世界沉迷年少得志,耐心是你成功的本事

在這個連幼兒園都在談「起跑點」的世代,若你二十五歲還找不到方向、三十五歲才有所頓悟、四十歲又想換跑道,是不是就等於宣判自己失敗?

▍這本書在說什麼?

這本書對我有很大的啟發與反思,整本書可以說是對當今社會「年少得志」迷思的一次深刻挑戰。

作者里奇・卡爾加德(Rich Karlgaard)是《富比士》(Forbes)雜誌前任發行人,同時也是暢銷書作家與國際級演講者。這樣一份光鮮亮麗的履歷,其實背後藏著一段足足晚了十年的「暖身期」。

他曾被同學笑稱為「最不像史丹佛人的史丹佛人」,在校成績平平,畢業後當過洗碗工、夜間警衛,直到 26 歲,他的腦袋才真正「開機」。

從一開始的「不知道自己能做什麼」,到後來以幽默與睿智評論科技與財經,他用自身經歷向世界示範:慢熟不是缺陷,而是一種力量。

💡 成功不該是一場短跑,而是一場耐力賽。 Success shouldn’t be a sprint — it’s a marathon.

書中不僅細數了早熟神話所帶來的高昂社會代價(憂鬱、焦慮、注意力缺陷、直升機父母與娃娃兵式的人才養成),更是透過神經科學與發展心理學,透過訪談百位「慢熟型成功者」,提出三大核心觀點:

-

大腦前額葉皮質(Prefrontal Cortex)平均要到 25 歲以後才真正進入全速運作,換句話說,過早定型其實是在與生理節奏拔河。

-

人生是一道弧線,而不是直線衝刺。不同的生命階段會迎來不同的認知與情緒高峰,只要不輕言退場,每個人都有機會在屬於自己的里程碑閃閃發光。

-

好奇心、同情心與韌性是慢熟者的隱形優勢,這些特質正是未來高度互動與跨領域創新的世界所需要的核心能力。

以下整理這本書帶給我的收穫,以及節錄一些經典案例與佳句,透過這些案例提醒我們:與其被困在「及早成功」的輸送帶上焦慮,不如下車,走自己的路。

▍從洗碗工到《富比士》發行人

書的前半段,提到很多成功的名人在學期間的 GPA(Grade Point Average)分數,都是驚人的名列前茅。

作者卡爾加德回憶道,童年只有在球場上找到自信,幸運錄取史丹佛後,他的 GPA 幾乎全靠很水的體育和書寫課,用最低門檻飛過四年。

而當年他畢業即失業,期間當過洗碗工、夜間警衛、臨時打字員;二十六歲時還在酒鋪偷喝威士忌麻痺前途。

直到某晚,他替顧客擦拭反光鏡,燈光晃過鏡面,他第一次把自己看得清清楚楚:「我已經跌到谷底,再不扭轉,大腦連夢想都會生鏽。」

作者回顧,26 歲那年,在一場矽谷創業者的座談會上,他第一次嗅到「把好奇寫成專欄」的可能性。從那天起,他開始在值勤時偷偷記錄靈感,嘗試以筆為槳,從平庸的深海中自我拯救。

29 歲,他與友人共同創辦矽谷頂尖公關公司,協助初創團隊撰寫故事、推廣理念;

34 歲,創辦《矽谷月刊》,專寫新創浪潮中的冒險家與革新者;

44 歲時,更破格出任百年媒體《富比士》的發行人,打破論資排輩的規則,讓「創業者的語言」進入傳統殿堂。

他一路從「沒人看好」走到「觀點領袖」,用生命證明:真正的基因優勢,不是標準化測驗裡的一串分數,而是韌性與好奇心。

💡 你的起步晚,也許正是你最大的優勢。 Your late start might just be your secret advantage.

許多研究證實,父母的基因雖然會直接影響孩子的學習潛能,但真正決定基因能否被點燃的,往往是後天的「探索空間」。

當家長以高壓模式安排密集的暑期課程與才藝訓練,孩子尚未成熟的大腦便被迫執行成人標準,不僅可能會扼殺學習熱情,更可能導致健康亮紅燈。

這讓我想到,這幾年很常見的注意力缺陷症(ADHD),正是這種壓力型成長模式的警訊。

作者的父母雖然當年並未強迫他少年成名,但整個社會氛圍長期奉行「年輕=潛力」的單一價值觀,也讓晚熟者難以被理解與接納。

近期的新聞報導:國中會考奪5個榜首!新竹市被封「5A產地」,也再次突顯了當前教育競爭的白熱化。

對台灣家長而言,若真不願孩子「輸在起跑點」,或許更應該不斷提醒自己重新思考:人生的起跑點,其實是一段漫長而多元的旅程,而非一場短跑競賽。

▍貧困單親媽媽從谷底寫出魔法人生

如果說卡爾加德是「慢熟企業家」,羅琳就是「遲來的想像力女巫」。

1990 年冬夜,愛丁堡國王十字車站。單親母親羅琳抱著熟睡的女兒,手裡拿著剛發下的救濟金。

她離婚、失業、憂鬱症纏身,甚至被前夫跟蹤到不得不申請禁制令。世界說她「失敗透頂」,但腦海那個躲回童年的「魔法學院」卻越描越清晰。

她在租屋處的電暖器旁寫出第一張《哈利波特》草稿,時常因為買不起油墨而改用舊打字機重複覆寫。

出版社第十二次退稿時,編輯在信尾加一句:「孩子書市場已飽和,建議改寫成人奇幻」。

羅琳看著只剩能買一杯黑咖啡的錢包,卻在內心對自己說:「既然最壞的都發生了,那就讓魔法帶我飛。」

💡 如果你想要晚開花,就必須在沒有人看見的時候,依然相信自己能繼續成長。 If you want to blossom late, you need the belief to keep growing when no one else is watching.

《哈利波特》系列讓 J.K. 羅琳一夕之間成為億萬富翁。她的故事提醒我們:

-

純真童年 vs. 殘酷現實

羅琳努力為女兒營造一段純真的童年時光,但她也深知這個社會不會為一對貧困母女讓路。她選擇在故事裡還孩子魔法,現實裡則用寫作扭轉命運。這正回應家長兩難:我們想給孩子自由雲端,卻又擔心輸在地表的競賽。

-

直升機父母的反面教材

沒有人替羅琳安排名校或保送機會,她卻在挫折中自學敘事、鍛鍊洞察力。書中提到:「逼孩子及早成功的壓力,其實問題很大,這反而讓他們過得很洩氣。」她的經歷正好反映出,成功不必是一路順風的直線,也能來自蜿蜒曲折的成長。

羅琳的故事,讓我想到《AI 科學家李飛飛的視界之旅》這本書。李飛飛的父母雖然走的是傳統體制路線,卻在移民艱辛裡給女兒極高自由度。

當年若他們一味遵造傳統體制,要求穩定工作,或許今天就沒有影響全世界的 ImageNet。

李飛飛與 J.K. 羅琳這兩位女性共同示範了,唯有允許孩子「繞遠路」,他們才能走出一條無人能複製的光譜之路。

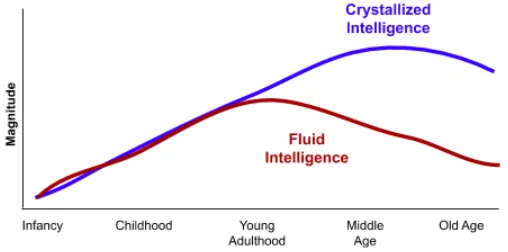

▍成熟的智慧:從流質到晶體智力

這段內容讓我印象特別深刻,因為這並不是我第一次接觸「流質智力(Fluid Intelligence)」與「晶體智力(Crystallized Intelligence)」的概念。記得某次聽吳淡如的 Podcast,也曾提到類似觀點,因此這次閱讀時格外有共鳴。

現代認知心理學認為,智力可區分為兩種型態,每個階段各有優勢:

-

流質智力:指快速理解與解決新問題的能力,通常在年輕時達到巔峰,強調反應力與創造性。

-

晶體智力:則是隨著時間累積的知識、技能與經驗,隨年齡增長而愈發穩定,並在中老年時期持續發揮影響力。

心理學家菲利浦・阿克曼(Phillip L. Ackerman)指出,中年與老年雖可能在處理速度上稍遜,但他們擁有更厚實的知識底蘊與人生理解力。若能選擇與年齡相符的工作與目標,便能善用這份「成熟智慧」。

事實上,大腦中負責計畫與同理心的「前額葉皮質」,平均需到 25 歲才發展成熟,顯示我們原本就需要更長的「熟成期」來醞釀真正的智慧與判斷力。

而那些在人生後半場才大放異彩的「晚成者」,通常具備三項深具影響力的特質:好奇心、同情心與韌性。

-

好奇心:智慧與創新的泉源

科學研究顯示,好奇心會激發多巴胺的分泌,使探索變得愉悅,且對年長者的大腦健康帶來持續性的正面影響。

晚成者之所以能逆轉人生,很大程度上來自他們持續提問、學習的能力。他們不因年齡而自我設限,反而更熱切擁抱未知,從探索中累積真正的成熟智慧。

-

同情心:成熟後的社會連結力

隨著年齡與經歷的累積,晚成者往往更能設身處地為他人著想,展現出「利社會行為」(prosocial behavior),如幫助、體諒與包容。

書中引用一段研究指出,具同情心的領導者,能帶動高達 758% 的長期報酬率,遠遠超越市場平均。這說明,成熟的智慧不只來自腦袋,更來自於能將情感轉化為行動,為個人、組織與社會創造深遠價值。

-

韌性:從谷底反彈的關鍵能力

韌性並不只是被動的忍耐,而是在逆境中依然堅持前行的力量。許多晚成者經歷挫折與低潮,卻能從失敗中轉化出洞見與能量。

心理學與教育研究指出,那些懂得將困難視為成長契機的人,不僅壓力較低,表現也更穩定。他們不輕言放棄,而是在沉潛中累積改變的力量。

💡 同理心是感同身受,同情心則是採取行動。 Empathy is feeling with someone; compassion is doing something about it.

書中舉了導演李安作為典型的晚熟者。他年輕時雖具才華,卻曾長年遭好萊塢拒絕,靠妻子支撐家庭。但他從未放棄對電影的熱愛,最終以《喜宴》嶄露頭角,隨後接連推出《臥虎藏龍》《斷背山》等經典之作。

他的成功,正是流質智力退場、晶體智力崛起的最佳體現。他的故事提醒我們:時間不是敵人,而是智慧的釀造器。

真正成熟的智慧,不在於年少得志,而是懂得何時該靜、該忍、該出手。我們不必急於證明自己,而應學會等待智慧成熟的時機。

▍後記:給還在路上的我們,慢熟不是遲到

這本書帶給我很大的啟發,因為我也是所謂的晚熟者。在這個社會普遍強調「贏在起跑點」的氛圍中,它讓我重新想起學生時期的種種,那個人生中最單純、也最沒有負擔的時光。

以前沒能好好把握那段不論是努力讀書的執著,還是懷抱好奇去探索世界的勇氣,如果當初早些成熟,是不是後來都會不一樣了?

雖然已經回不去那段最單純的時光,就如同職場多年,能與聰明的人共事很有挑戰,但還是會羨慕那些念建中、台大的同事,年輕時有那段輝煌且閃耀的經歷。

💡 你腦中的聲音可以是最熱情的啦啦隊,也可能是最殘酷的批評者,選擇權在你手上。 The voice inside your head can be your loudest cheerleader or your harshest critic. Choose wisely.

藉由這本書期望在日後的閱讀旅程中,能不斷地回顧跟檢討。也提醒自己,每個人都有自己的時間表,「好奇心、同理心與韌性」這三項晚熟者的特質,恰好是我擁有且能持續發展的優勢。

真正的問題從來不是「我還來不來得及」,而是「我是否正在活出那個更完整的自己」。

#閱讀筆記 #B123