金錢心理學:打破你對金錢的迷思,學會聰明花費

📖 金錢心理學:打破你對金錢的迷思,學會聰明花費

如果有一天醒來,你發現錢包裡的數字不再決定你的心情,你的人生會變成什麼樣子?

▍這本書在說什麼?

這本書由兩位風格迥異卻互補的作者合著,丹·艾瑞利(Dan Ariely)行為經濟學領域的權威學者,長期專注於人類在非理性情境下的決策模式; 傑夫·克賽斯(Jeff Kreisler)則是一位結合法律與幽默寫作的作家。兩人用幽默、生活化的方式,讓探討金錢議題變得既好讀又發人深省。

開頭提的問題,是先用一個宏觀的視角去反思自己是如何看待金錢?限縮到生活面,那就是問自己曾否為了一筆不太必要的花費而感到懊悔?或是在刷卡的那一刻覺得是在犒賞自己,但月底收到帳單時又懊惱萬分?

這本書試圖解答的,正是這個看似簡單、實則複雜的問題。它不是教你如何「投資致富」或「規劃退休」的工具書,而是揭露為什麼在金錢決策上不理性、甚至常常自我欺騙。

書中真正想探討的是如何思考金錢,理解我們對金錢的情緒反應、心理誤區與行為盲點,進而做出更明智的財務與人生選擇。

如果本身已經對非理性消費有概念,日常生活中也有記帳、控制支出習慣的人,那麼這本書也許不會帶來太多驚喜,但可以把它當成一本以行為經濟學角度重新審視日常消費行為的輕鬆讀物,幫助加深對金錢心理學的理解。

▍花錢不痛,就容易亂花

書中提到一個有趣又貼近生活的實驗,作者稱之為 「一杯咖啡的隱形稅」。他請受試者分成兩組,分別用信用卡與現金購買同樣價格的拿鐵。

結果顯示,刷卡的人更常額外購買甜點,而且事後回報的「花錢之痛」(Pain of Paying)感受最低。

這背後揭示了一個心理學現象:痛感稀釋效應(Pain Dulling Effect)。也就是說,當我們用無現金方式支付,越是「無摩擦」的消費體驗,就越難感覺到資源的流失,自然也就更容易超支。

💡 感覺不到,就不會痛。 No pain, no awareness of loss.

現在回想,還記得上次掏錢買東西時的猶豫嗎?這不是錯覺,而是心理機制在發揮作用。當我們用現金支付,過程中會經歷一連串「可感知的痛楚」:數鈔票、找零、思考價格等,這些都是具體且真實的「失去感」,會讓人更謹慎消費。

而相對地,信用卡、行動支付,甚至是預付的儲值卡,則像是一種心理麻醉劑,妙地模糊了金錢的流動與實感。

作者的觀點是:我們不該只是追求便利,更應設法重拾花錢的痛感,才能做出更理性的財務選擇。

而我自己的觀點則是,記帳,是我對抗「無痛消費」的方式。

身為習慣使用數位支付的一份子,出門幾乎只刷載具與信用卡,它帶來的便利性是很難被取代的,因為我很懶。但這也讓我養成另一個習慣:付款完立刻記帳。

我會透過每月的消費總額來追蹤自己的消費習慣與是否過度支出。這對我來說,就是另一種形式的「重拾花錢的痛感」,用數據替代實體鈔票,提醒自己「錢真的花出去了」。

▍損失趨避與沉沒成本的心理陷阱

你是否也曾有過這樣的經驗?手機從口袋滑出、跌落地板的瞬間,心頭一緊的那種「痛感」,遠遠超過你在尾牙抽中同款手機時的興奮。

這就好比我自己在股市的經歷,當天股價漲停時,雖然會很開心;但如果是跌停,心情的落差感會大上更多。這並不是錯覺,而是心理學裡著名的現象,叫做 「損失趨避(Loss Aversion)」。

這種心理偏誤,其實幾乎每個人都會有,只是程度不同。它也解釋了為什麼很多人明明知道某段感情、某項投資、或某個專案已經沒有希望,卻還是無法果斷抽身。因為對我們來說,放棄就意味著「損失」,那份痛,讓人難以承受。

💡 我們對失去的痛苦,遠遠大於獲得的快樂。 The pain of losing is psychologically about twice as powerful as the pleasure of gaining.

書中舉了一個相當有趣的實驗:百元鈔票競標遊戲。這個看似簡單的課堂遊戲,卻揭露了人類面對損失時的非理性反應。

課堂中教授拿出一張 100 美元鈔票,請學生競標。規則是:出價最高者得標,但出價第二高者也要支付自己的出價,卻得不到任何東西。

遊戲剛開始,學生們都還理性出價:5、10、20美元…但隨著競爭升溫,出價迅速至 100 美元以上。最終,一位學生以 105 美元「買下」了百元鈔票,而第二高者則白白損失了 100 美元。

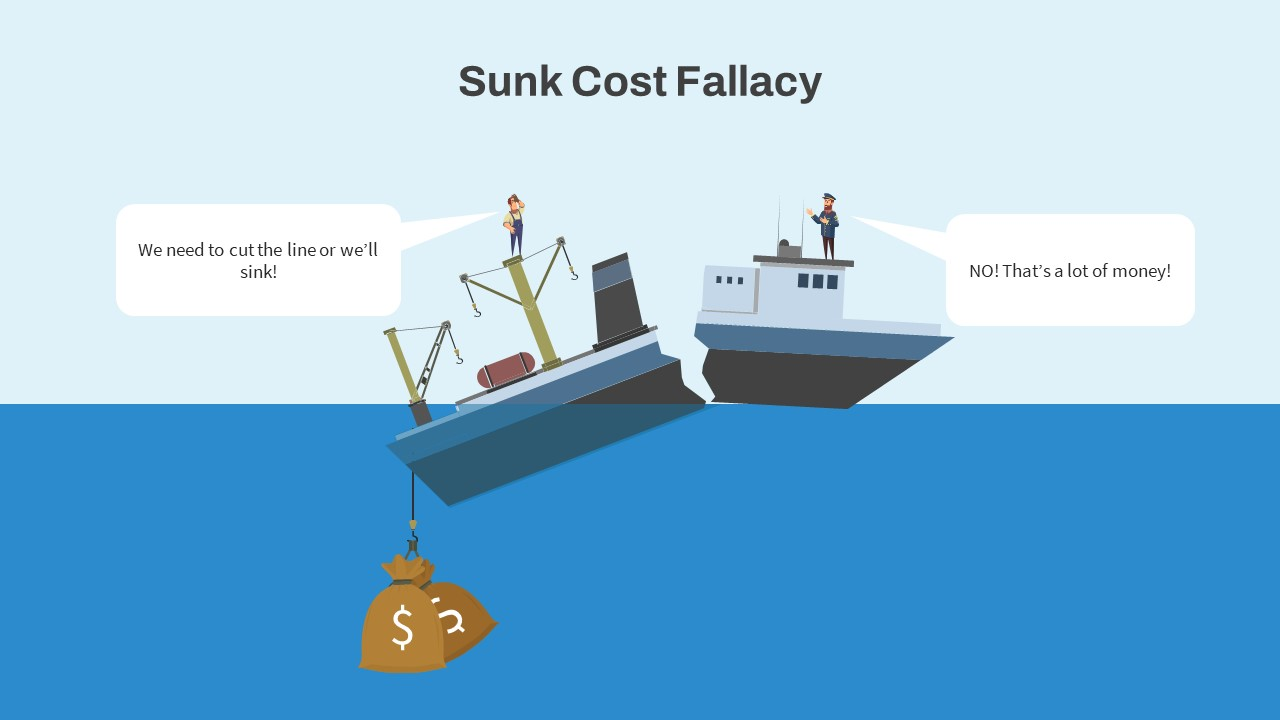

這荒謬的結局,正反映了另一種心理效應:沉沒成本(Sunk Cost)。因為我們無法接受「先前投入的資源就這麼浪費掉了」,於是一次次加碼,只為追回那早已回不來的投入。

💡 要放棄先前已經做出的投資很難,不再繼續下去真的很難。 It’s hard to walk away from past investments. Stopping feels like admitting failure.

損失趨避與沉沒成本效應,是現代人在財務、情感甚至職涯抉擇中,最常遇見的心理陷阱。它們讓我們「不敢放棄」,卻也讓我們「無法前進」。

川普上任後的關稅戰,算是讓我深刻體會這點。所有持股在那幾天大崩盤中,有些人選擇繼續死撐,但我最終選擇放手,果斷砍掉一些「食之無味、棄之可惜」的股票。不是因為我想輸,而是因為我明白 不承認輸,就是輸得更慘。(事後回想那些被忽略多年的沉沒成本阿!!!)

所以,下次當你發現自己又陷入「已經投入太多」的思維圈時,請記得:不是你輸不起,而是你可以選擇走向更適合自己的方向。

▍後記:在金錢之外,還有更大的衡量尺

看完這本書,它的價值不在於教你賺更多,而是幫助你清醒地看待金錢,回到你真正想要的人生價值。教我們從金錢的心理層面重新審視自己,進而釐清「你真正想要的人生是什麼?」

💡 真正的財富,是你知道自己為何而花。 True wealth is knowing why you spend.

我曾經以為自己是個理性消費者,但實際上,購物的決策往往憑感覺。直到我養成了每天記帳的習慣,才讓我開始以更有意識的方式思考消費行為。

我也會把想買的東西先放進購物車,等過幾天再回頭看。到那時你會更清楚知道其實有不少東西並不「必要」,只是「一時想要」而已。

最後,用一句話總結:金錢的本質,不該是目的,而應是工具,是通往你想要生活的手段。

#閱讀筆記 #B119